国保分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)

更新日:2025年1月8日

- 今後、国からの事務連絡等により取扱いが変更になることも想定されます。あらかじめご了承ください。

- 今後、必要に応じて随時更新していく予定です。

マイナンバー(個人番号)の目的 -社会保障・税番号制度の目的-

- 社会保障・税番号制度は、住民票を有する全ての人に重複することのない1人に一つのマイナンバー(個人番号)(以下、「マイナンバー」という。)を漏れなく付番するとともに、個人情報の保護に配慮しつつ幅広い行政分野において情報連携を行う仕組みを築くことにより、国民にとっての利便性、行政事務の効率性・正確性、負担と給付の公平性の確保を目的とするものです。

- 今後、マイナンバーを用いた情報連携が一層拡大し、利便性が向上する可能性が高いこと、申請書等にマイナンバーを記載することが各制度における法的な義務であることに鑑み、各種届出等について、原則としてマイナンバーを記載していただくことになっています。

- ※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

- 国保業務では他市町村から異動してきた方の税情報等の取得が迅速に行われることで保険料の算定・給付の支給決定等が速やかに行われるようになることや、手続きの際に資格喪失証明書等の添付書類の省略が可能となることなどが想定されています。

マイナンバーの導入スケジュール

マイナンバーの導入スケジュール(予定を含む)

- マイナンバーの導入スケジュール(予定)は、以下の通り予定されています。

※ただし、これは平成30年10月時点の内容になります

国民健康保険(以下、国保)分野でのスケジュール |

|

|---|---|

27年度 |

|

28年度 |

|

29年度 |

|

| 30年度 |

|

31年度 |

|

- 【注釈1】平成29年7月18日~3か月程度 地方公共団体・医療保険者等との情報連携の試行運用期間

情報連携の本格運用が開始されれば、マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類が省略できるようになりますが、当面3か月程度を予定している試行運用期間におきましては、従来どおりの書類の提出をお願いいたします。 試行運用期間について詳しくはこちらをご覧ください。(内閣府ホームページへ)(外部サイト)

試行運用期間について詳しくはこちらをご覧ください。(内閣府ホームページへ)(外部サイト)

- 【注釈2】平成29年11月13日から地方公共団体・医療保険者等との情報連携の本格運用開始

・マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定期間要するとされています。

・そのため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできない場合や相当の日数を要する場合もあり、事務処理に重大な遅延が生じるなどの問題が想定されます。

・また、一部でデータ不具合が確認されている状況です。

・松山市国保業務に関しては、情報連携の本格運用開始後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いします。

・ 松山市国保の「マイナンバー制度の「情報連携」に関するお知らせチラシ(PDF:979KB)

松山市国保の「マイナンバー制度の「情報連携」に関するお知らせチラシ(PDF:979KB)

(内閣官房・内閣府の広報資料を元に作成しています)

・![]() 広報まつやま(2018年1月15日号・5面) マイナンバーの記載による書類の省略(PDF:243KB)

広報まつやま(2018年1月15日号・5面) マイナンバーの記載による書類の省略(PDF:243KB)

- 【注釈3】平成30年10月 健康保険の資格・給付関係情報の一部に係る情報連携開始

国保の各種事務手続に係る情報連携は平成29年7月から実施される予定でしたが、健康保険の資格・給付関係情報の一部に係る情報連携は平成30年10月からに延期されました。 - 【注釈4】地方税関係情報の連携開始

国保の各種事務手続に係る情報連携は平成29年7月から実施される予定でしたが、地方税関係情報に係る情報連携は平成31年6月からに延期されました。

関連リンク

![]() 報道資料 平成29年11月2日発表 総務省・内閣府「マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始」(外部リンク)

報道資料 平成29年11月2日発表 総務省・内閣府「マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始」(外部リンク)

平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります

従来通り、国保の申請・届出は、世帯主の義務です

- 国保の申請・届出(以下、申請等)は、世帯主の義務です。

ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の方でも手続きができます。 - 同一世帯の方からの申請等の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。

※この取り扱いは従来通りであり、平成28年1月1日以降も継続します。

※ただし、葬祭費支給申請に関しては例外であり、その申請者は喪主となります。

- 平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。

- その手続き対象及び記載内容は、後述の「マイナンバーの記載が必要になる申請書・届出書制度開始に伴い変更になる各種様式)」をご確認ください。

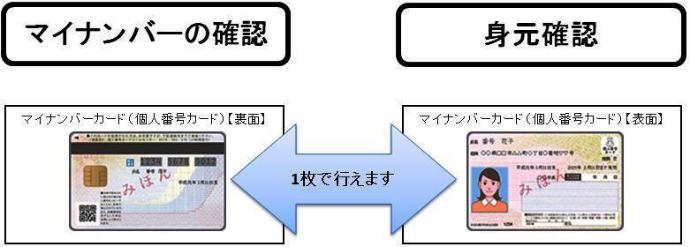

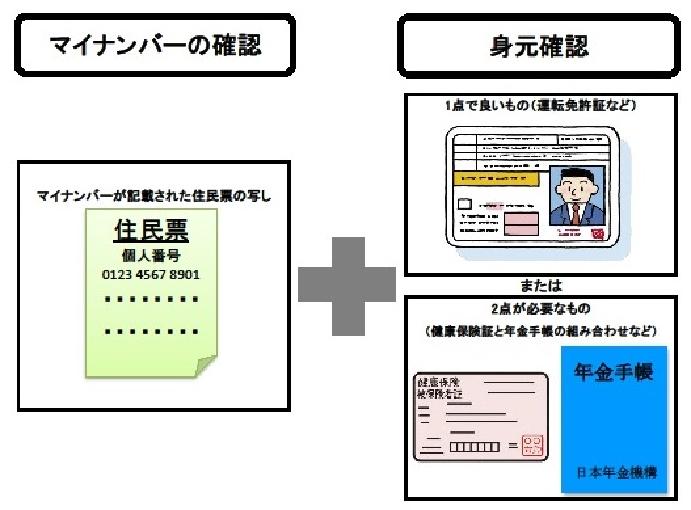

- 窓口にお越しいただく際には、次の確認のためマイナンバーカードなどの『マイナンバーが確認できる書類』と運転免許証などの『身元確認書類』をお持ちください。

| 窓口に来られた方 | マイナンバー確認 |

身元確認 |

代理権の確認【注釈3】 |

|

|---|---|---|---|---|

世帯主 |

|

|

― |

|

| 代理人 | 同一世帯員 |

|

|

|

別世帯 (※) |

|

|

||

※各種証や納入通知書は別世帯の代理人に対しては、原則、郵送となります。あらかじめご了承ください。

平成28年1月1日からマイナンバー記載に伴い必要になるマイナンバーの本人確認

下記のいずれかが必要です

- マイナンバーカード(個人番号カード)

- マイナンバーが記載された住民票の写し

- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

【注釈1-1】世帯主のマイナンバーが確認できる書類(郵送の場合はコピー可)

【注釈1-2】代理人の場合、世帯主のマイナンバーが確認できる書類(郵送の場合はコピー可)

下記のいずれかが必要です

- マイナンバーカード(個人番号カード) 、又はそのコピー

- マイナンバーが記載された住民票の写し

- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書、又はそのコピー

※郵送の場合、最新の住所等が裏書されている場合には、裏面のコピーも提出してください

【注釈2】身元確認書類(郵送の場合はコピー可)

| 種別 | 書類一覧 |

|---|---|

1点で良いもの |

下記のいずれか1点が必要です(郵送の場合はコピー可)

|

2点が必要なもの |

下記のいずれか2点が必要です(郵送の場合はコピー可)

|

その他 |

上記「2点が必要なもの」の1つに、下記を加え組み合わせて2点の提示が必要(郵送の場合はコピー可)

|

【注釈3】代理権の確認(郵送の場合はコピー可)

- 上記のマイナンバーの代理権の確認は、申請等の代理権の確認も兼ねています

【事例】窓口に来られた方が世帯主で、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合

【事例】窓口に来られた方が世帯主で、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合

マイナンバーの記載が必要になる申請書・届出書

- 下記の各種様式では、平成28年1月1日以降の申請や届出の際にマイナンバーの記載が必要になります。

また、マイナンバー記載に伴い、上記の確認(マイナンバー確認と身元確認)も合わせて必要になります。

資格関係

- 国保の被保険者関係届書

(取得・喪失・変更) - 再交付申請書

- 国保基準収入額適用申請書

給付関連

- 標準負担額差額支給申請書

- 特定疾病療養受療証交付申請書

- 限度額適用認定申請書

- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書

- 高額療養費支給申請書

- 高額療養費委任払承認申請書

- 高額介護合算療養費支給申請書

- 移送費支給申請書

- 出産育児一時金支給申請書

- 葬祭費支給申請書

- 国保一部負担金免除等申請書

- 療養費支給申請書

保険料関係

- 特例対象被保険者等に係る届出書

(非自発的失業者に対する軽減措置) - 産前産後期間に係る保険料軽減届出書

- 介護保険適用除外施設入所・退所届書

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

健康保険課

- 加入・脱退・資格確認書・資格情報のお知らせのこと ・・・資格担当(3番窓口) 電話:089-948-6363

- 国保料・特別徴収・所得申告書、口座振替 ・・・賦課担当(2番窓口) 電話:089-948-6365

- 高額療養費・限度額適用認定証など給付のこと ・・・給付担当(5番窓口) 電話:089-948-6361

- 国保料のお支払、納付相談、納付証明 ・・・収納担当(1番窓口) 電話:089-948-6864

- 保健事業 ・・・保健事業担当(6番窓口) 電話:089-948-6375

FAX:089-934-2631 E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp