平成30年4月からの国保制度改正について

更新日:2024年12月2日

- このページでは制度改革の概略や内容等の詳細を説明させていただきます。

広報まつやま2018(平成30年)3月1日号でのお知らせ

- 平成30年4月からの国保制度改正について、

広報まつやま2018(平成30年)3月1日号でお知らせしました。(PDF:356KB)

広報まつやま2018(平成30年)3月1日号でお知らせしました。(PDF:356KB)

国保制度改革の概略

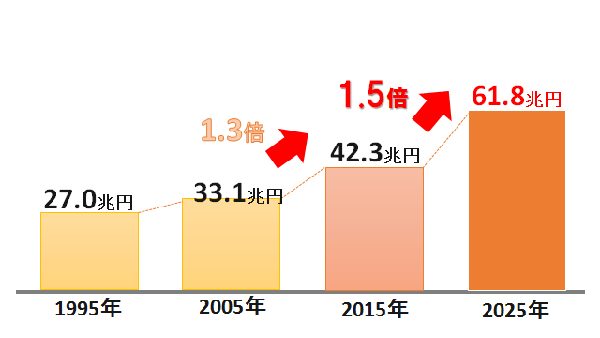

国民医療費 10年ごとの推移

- この10年で国民医療費は1.3倍になりました。

- 団塊の世代が全員75歳以上になる2025年には、国民医療費の総額は、61.8兆円になる見込みです。

- そのため、国保制度を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国保制度の運営を担うことになりました。

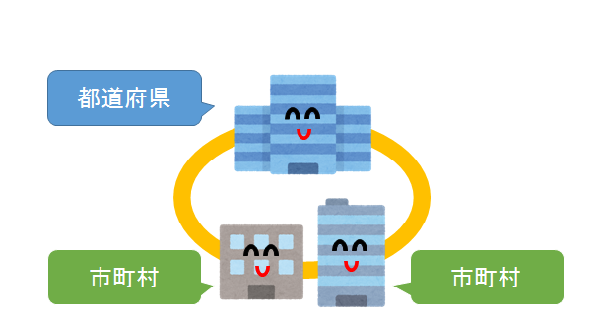

都道府県が国保の財政運営の責任主体に

- 国保は、これまで各市町村が保険者となって運営していましたが、平成30年4月からは都道府県と市町村がともに保険者となり、都道府県が国保の財政運営の中心的な役割を担います。

- 国保の財政を安定させ、事業を効率よく進めていくことが目的です。

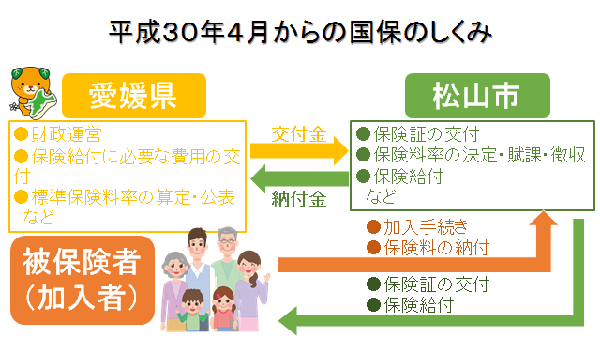

- 愛媛県は、保険給付に必要な費用を、全額松山市に支払います。

- 松山市は、愛媛県が決めた国保事業費納付金を納付します。

- 一方、被保険者(加入者)である皆さまの国保料の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口は、これまで通り松山市です。

- ただし、国保制度改革により、平成30年度から国保加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点がございます。詳しくはこちらをご覧ください。

国保制度改正に関するお知らせチラシ

- このお知らせチラシは厚生労働省作成のひな形を参考に作成しています

- 制度改正の内容は、平成29年5月時点の法令等に基づきます

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年5月27日成立)等について

制度改革の背景

<背景(関連リンク)>

![]() 国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(厚生労働省)(外部リンク)

国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(厚生労働省)(外部リンク)

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の概要(平成27年5月27日成立)

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。

<関連リンク>

![]() 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)(外部リンク)

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)(外部リンク)

改革後の都道府県と市町村の役割分担(概要)

国保制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。(厚生労働省資料より転載)

1.運営の在り方(総論) |

|

|

|---|---|---|

都道府県の主な役割 |

市町村の主な役割 |

|

2.財政運営 |

財政運営の責任主体

|

|

3.資格管理 |

※4.と5.も同様 |

|

4.保険料の決定 賦課・徴収 |

|

|

5.保険給付 |

|

|

6.保健事業 |

|

|

(転載元)

![]() 平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料(外部リンク)

平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料(外部リンク)

※上記リンク先の(8)保険局の「PDFファイルプレゼン-2保険局」の一部を転載

- 都道府県は、国保料の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、平成30年度からの国保料(税)の算定方式等を定めることとなります。

- 都道府県は医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。

- 市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保料として被保険者から納付していただくことになります。

国保制度改革に伴う主な変更点

- 国保制度改革により、平成30年度からの国保加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点についてお知らせします。

| 変わらないこと | 次の点については、これまでどおり松山市で手続きしていただきます |

|---|---|

| 変わること | 次の点については、平成30年度から一部変更 *以下でご説明します |

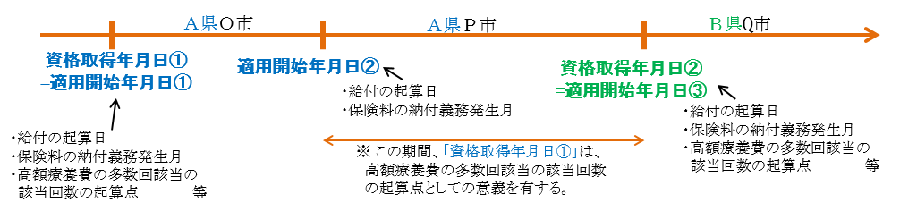

主な変更点1:国保加入者の資格管理が都道府県単位に変わります

- 今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となります

- そのため、これまで市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わります

※新たに市町村単位で「適用開始・終了年月日」が設定され、市町村における国保加入者の資格管理の開始日を「適用開始年月日」、市町村における被保険者の資格管理の終了日を「適用終了年月日」とされます - 平成30年度以降は国保加入者が愛媛県内の他の市町に住所異動した場合でも、「愛媛県の国保加入者」という資格を継続することになります

- ただし、他市町村へ転出することにより、それまでの被保険者証は使えなくなるため、転入した市町村で被保険者証を発行する手続きは今までと同じです

- 県外への住所異動の場合には、資格の喪失および取得が生じます

- 【関連資料】 (出所)厚生労働省資料の一部を転載

主な変更点2:被保険者証等の様式

都道府県も国保の保険者となることに伴い、被保険者証等を含む以下の13の省令様式も変更になりました。

<国保改革に伴い改正を行う省令様式一覧>

- 被保険者証

- 被保険者資格証明書

- 高齢受給者証

- 特定同一世帯所属者証明書

- 食事療養標準負担額認定証

- 生活療養標準負担額認定証

- 特定疾病療養受療証

- 限度額適用認定証

- 限度額適用・標準負担額減額認定証

- 特別療養証明書

- 身分を示す証明書

- 退職被保険者等に関する被保険者証

- 退職被保険者等証明書

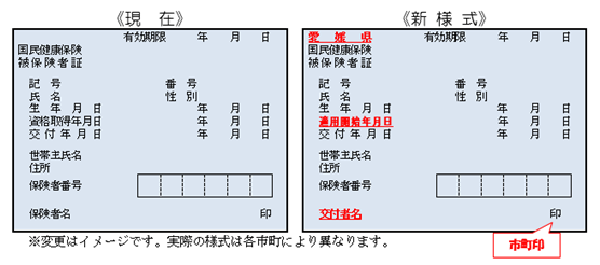

(参考)被保険者証の様式変更のイメージ

現在の被保険者証から以下の3点が変更となります。

- 被保険者証の名前が「国民健康被保険者証」から「愛媛県国民健康被保険者証」になります

- 「資格取得年月日」の項目が「適用開始年月日」になります

- 「保険者名」の項目が「交付者名」になります

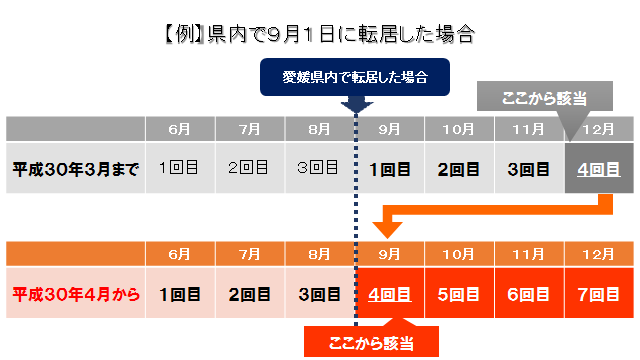

主な変更点3:高額療養費の該当回数が県内の転居(異動)の場合は通算されます

市町村国保等の公的医療保険では、医療費が高額になった場合、加入者のみなさまの所得に応じて、医療費の自己負担が、一定額までで済む制度(高額療養費)があります。また、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。

※上記の取扱いには、世帯の継続性が保たれている必要があります

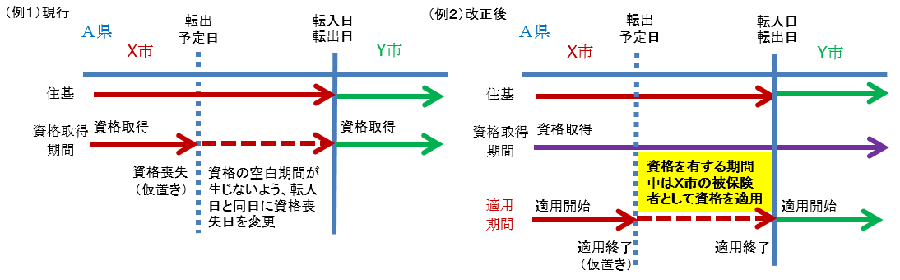

主な変更点4:「転出確定日」で資格管理や国保料の計算等が行われるようになります

- 現状、被保険者が他市町村へ転出する場合には、届出のあった「転出予定日」に基づき資格喪失処理を一旦行ったが、実際の転出(転入)日が予定日と異なるときは、国保法第8条第1項に基づき、転出日が確定した日で資格喪失日の処理を行うと共に、この期間中も資格を有するときは、国保料額を計算し直して徴収する場合があります。

- 平成30年度からは、都道府県単位で資格取得・喪失年月日を管理するため、市町村は、資格を有するのに適用されない期間が生じることのないよう、被保険者に対する適用開始日・終了年月日の確定を適切に行う必要がある、とされています。

- 【関連資料】 (出所)厚生労働省資料の一部を転載

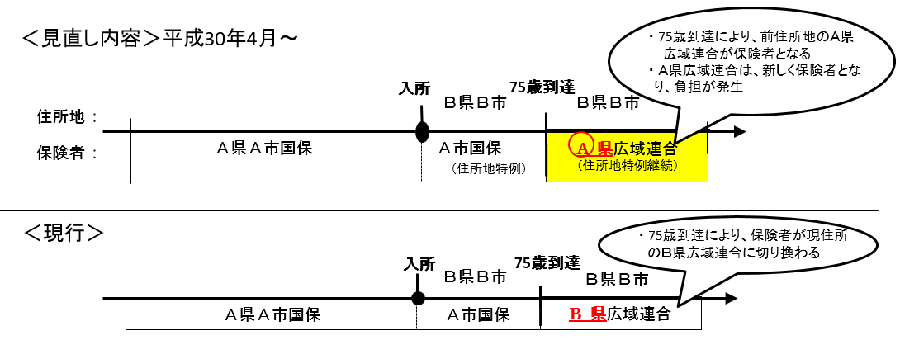

主な変更点5:後期高齢者医療制度加入時における住所地特例の見直し

- 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第31号)が平成30年4月1日から施行され、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)第55条の2の規定が新設されます。

- 国保・後期の資格の適用は住所地で行うことを原則としていますが、施設等に入所して、住所が移った被保険者については、住所地特例を設けて前住所地の被保険者としています。

- しかしながら、現行制度においては、住所地特例者が75歳到達等により国保から後期に加入する場合、後期の住所地特例が適用されないため、施設所在地の広域連合が保険者となっています。

- この取扱いについて、現に国保の住所地特例を受けている被保険者が、広域連合の被保険者となる場合には、前住所地の市町村が加入する広域連合が保険者となるよう見直されます。

- なお、今回の法改正については、平成30年度以降、新たに後期高齢者医療制度の被保険者となる者から適用されます。

- 【関連資料】 (出所)厚生労働省資料の一部を転載

関連リンク

関係機関

関連情報

![]() 【厚生労働省】平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料(外部リンク)

【厚生労働省】平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料(外部リンク)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

健康保険課

- 加入・脱退・資格確認書・資格情報のお知らせのこと ・・・国保資格担当(3番窓口)電話:089-948-6363

- 国保料・特別徴収・所得申告書 ・・・国保賦課担当(2番窓口)電話:089-948-6365

- 国保料のお支払・納付相談・納付証明 ・・・国保収納担当(1番窓口)電話:089-948-6864

FAX:089-934-0115

E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

保険給付・年金課

- 高額療養費・限度額適用認定証など給付のこと・・・国保給付担当(7番窓口)電話:089-948-6361

- 保健事業 ・・・保健事業担当(5番窓口)電話:089-948-6375

FAX:089-934-2631

E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp