動物愛護

更新日:2024年6月5日

新着情報

![]() 松山総合公園の賑わい創出にかかるトライアル・サウンディングを実施します

松山総合公園の賑わい創出にかかるトライアル・サウンディングを実施します

![]() ふるさと納税型クラウドファンディングで動物愛護のための寄附を募ります

ふるさと納税型クラウドファンディングで動物愛護のための寄附を募ります

基本方針

「人と動物が共生する豊かな地域社会の確立」

松山市では、環境省の推進する「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」を踏まえ、![]() 愛媛県動物愛護管理推進計画(令和3年3月改正)(外部サイト)」に基づき、殺処分を減らすための基本方針として飼い主や市民の意識向上、引き取り数の削減、引き取った動物の返還と適正な譲渡に取組んでいます。

愛媛県動物愛護管理推進計画(令和3年3月改正)(外部サイト)」に基づき、殺処分を減らすための基本方針として飼い主や市民の意識向上、引き取り数の削減、引き取った動物の返還と適正な譲渡に取組んでいます。

そこで、適正な飼い方や繁殖制限などについての啓発活動をすすめるとともに、飼い主のいない猫対策については、愛媛県と共同で地域猫活動ガイドラインを作成し、リーフレットの配布やセミナーなどを行っています。

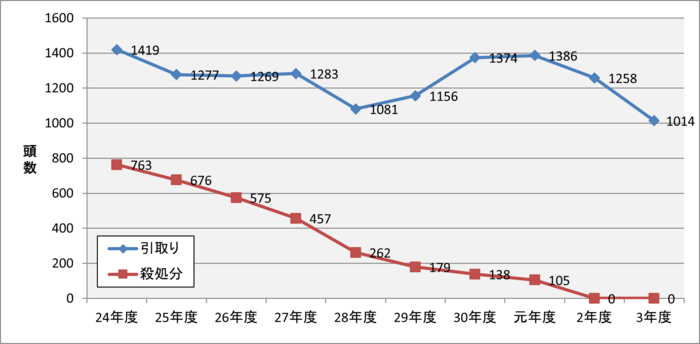

犬猫の引取り数・殺処分数推移

犬の登録と狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録(生涯1回)と毎年1回(4月から6月)の狂犬病予防注射が義務付けられています。

登録の証明となる鑑札と、予防注射が済んだことの証明である注射済票は、必ず犬の首輪などにつけてください。

犬の所在地・所有者等が変わったとき、犬が死亡したときの手続き

犬を飼っている場所や飼い主が変わったとき、飼い犬が死亡したときは、すみやかに届出をしてください。

![]() 犬の所在地・所有者等が変わったとき、犬が死亡したときの手続き

犬の所在地・所有者等が変わったとき、犬が死亡したときの手続き

保護犬猫

保護した犬猫に関する情報と写真を掲載しています。

また、保護した犬猫の新しい飼い主になっていただける方を常時募集しています。

猫不妊・去勢手術補助事業

松山市では、猫の不妊・去勢手術の費用の一部を補助することで、飼い主のいない猫を1頭でも減らすとともに、糞尿被害などの猫に関する地域の問題を解決する事業に積極的に取り組んでいます。

猫捕獲器の貸出し

飼い主のいない猫を捕獲するための捕獲器の貸出しを行っております。

動物の適正飼育

犬や猫の健康管理について

犬や猫は殺虫剤などの化学物質やたばこなどの受動喫煙にも敏感であり、健康にも悪影響を与える可能性があります。

飼育している犬や猫の健康を考えて、近くでは使用を控え、十分に換気を行いましょう。

犬猫の糞尿でお困りの方へ

犬猫の糞尿でお困りの方に、啓発看板やイエローチョークの配布、猫被害軽減器の貸し出しを行っています。

イベント・各種教室

犬猫の引取り

飼い犬・飼い猫の引取りを希望される方へ

保健所での引取りは、真にやむを得ない事情により、犬・猫を継続して飼養することができない場合に最後の選択として行うものです。

一度飼い始めたら、家族の一員として最後まで面倒をみることが飼い主の義務です。

犬や猫も、私たちと同じ、命ある生き物です。

所有者不明の猫の引取り

松山市では、自活できる猫又は駆除目的の猫の引取りを行っていません。

動物愛護法について

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

生活衛生課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階

電話:089-911-1862

FAX:089-923-6627

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)

〒791-8024 松山市朝日ヶ丘1丁目 松山総合公園内

電話:089-923-9435