松山型地域包括ケアシステムの構築・推進

更新日:2024年6月19日

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しており、医療や介護が必要な高齢者や認知症高齢者は今後も増加すると見込まれています。

このような中、本市では団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、医療・介護・予防・保健・住まい・生活支援が一体的に提供される、「松山型地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。

松山型地域包括ケアシステムの構築に向けて

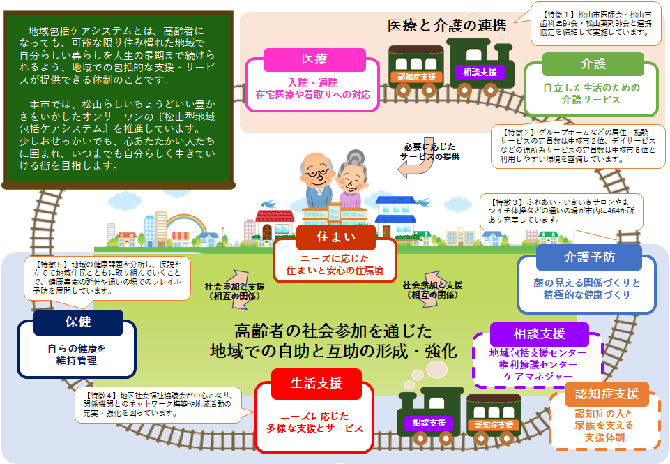

地域包括ケアシステムとは、高齢者になっても、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、地域での包括的な支援・サービスが提供できる体制のことです。

本市では、松山らしいちょうどいい豊かさを生かしたオンリーワンの『松山型地域包括ケアシステム』を推進しています。少しおせっかいでも、心あたたかい人たちに囲まれ、いつまでも自分らしく生きていけるまちを目指します。

松山型地域包括ケアシステムの姿

松山型地域包括ケアシステムの5つの特徴

医療と介護の連携が充実

平成29年3月に、松山市医師会・松山市歯科医師会・松山薬剤師会と「地域包括ケアシステムの構築推進に関する連携協定」を締結し、実施しています。

自立した生活のための介護サービスが充実

グループホームなどの居住・施設サービスの定員数は中核市2位で、デイサービスなどの通所系サービスの定員数は中核市5位と、利用しやすい環境を整備しています(令和元年度松山市介護保険利用状況)。

介護予防のための通いの場が充実

『ふれあい・いきいきサロン』や『まつイチ体操』などの通いの場が市内に464か所(令和3年3月末時点)あり充実しています。

ニーズに応じた多様な生活支援とサービスの展開

地区社会福祉協議会が中心となり、関係機関とのネットワーク構築や地域活動の充実・強化を図っています。

保健事業と介護予防を一体的に実施

地域の健康課題を分析し、仮説を立てて地域住民とともに取り組んでいくことで、健康寿命の延伸や通いの場でのフレイル予防を展開しています。

松山型地域包括ケアシステムを構築・推進するための重点施策

令和3年度からの『第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画』では、

- 介護予防・健康づくり・生きがいづくりの推進

- 相談支援体制の充実

- 安心・安全な支援体制の構築推進

- 認知症高齢者支援対策の推進

- 地域福祉力の向上と高齢者への生活支援

- 介護サービスの基盤整備

- 地域包括ケアシステムを支える人材の確保・資質の向上

上記の7つの重点施策に取り組み、基本目標である「高齢者が住み慣れた地域で、笑顔でいきいきと安心して暮らせるまちづくり」の実現を目指していきます。

1.介護予防・健康づくり・生きがいづくりの推進

高齢者が健康を維持し、自立して暮らし続けることで、いきいきとした人生を送ることができるよう、介護予防や健康づくりを進めるとともに、それらに対する意識の向上を図っていきます。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的推進

介護予防・健康づくりの取り組み

生きがいと社会参加の促進

高齢者の就労促進

2.相談支援体制の充実

高齢者の相談内容は、多様化かつ複雑化していることから、高齢者の総合相談窓口である「地域包括支援センター」を中心としたケア体制を推進し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるよう、適切な医療・介護サービスが受けられる社会の推進に取り組みます。

地域包括支援センターについて

地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケアの推進に向けた中核的な機関として市町村に設置されます。

本市では、市内に13か所のセンターと2か所のサブセンターを設置しています。

地域ケア会議について

地域ケア会議は、地域包括支援センター等が主催し、高齢者が抱える個別の課題等について、医療、介護等の多職種が協働して問題解決を図っていく会議です。

この個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化することができ、地域課題の解決に必要な資源開発や地域支援ネットワークの構築等の政策形成につなげていくだけでなく、介護支援専門員(ケアマネジャー)の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高めていくこともできます。

このように地域ケア会議は、地域包括ケアシステムに求められる「高齢者個人に対する支援の充実」と「それを支える社会基盤の整備」とを同時に進めていくことができる取り組みであり、本市では、「松山市地域ケア会議開催指針」に基づき、個別の事例を基に開催する「個別会議」、日常生活圏域を基本とする「圏域会議」、地域包括支援センターの担当地域を単位とする「センター会議」、そして市全域で課題共有等を行う「全体会議」の4種類を位置付けています。

- 地域ケア会議の主な構成員

自治体職員、地域包括支援センター職員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護サービス事業者、民生委員、住民組織関係者、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士等 ※直接サービス提供にあたらない専門職種も参加

医療と介護の連携について

疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるためには、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要です。

本市では、「松山市医師会」、「松山市歯科医師会」、「松山薬剤師会」等の医療関係団体や介護関係団体と連携し、「在宅医療・介護連携推進事業」に取り組み、地域包括ケアシステムの構築を推進しています。

3.安心・安全な支援体制の構築推進

高齢者が地域で安心して暮らせるよう、災害・感染症対策を推進するとともに、認知症の人やその家族の視点を重視しながら支援し、高齢者の安心・安全な暮らしを推進します。

災害・感染症対策

高齢者等の見守り体制の充実

4.認知症高齢者支援対策の推進

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の方やその家族の意見も踏まえた「共生」と「予防」の施策を推進していきます。

- 認知症施策推進大綱(令和元年6月)において、「共生」とは、認知症の方が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、という意味であり、「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味とされています。

認知症の正しい知識の普及及び予防

認知症高齢者・介護者等への支援

松山市認知症高齢者SOSネットワーク(通称「おまもりネット」)

権利擁護への取り組み

5.地域福祉力の向上と高齢者への生活支援

高齢者に対する生活支援対策として、介護保険法によるサービスでは対応できない、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等のいわゆる要援護高齢者を対象に、地域福祉力を向上させながら、在宅生活支援や家族介護支援の観点から各種支援事業を展開します。

地域福祉力の向上対策

在宅生活支援

家族介護支援

6.介護サービスの基盤整備

高齢化が進展し、ひとり暮らしの高齢者や認知症高齢者が増加する中で、介護サービスが必要となったときに、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、安心して生活を維持していける環境づくりに取り組みます。

サービス・施設の整備

7.地域包括ケアシステムを支える人材の確保・資質の向上

必要な介護人材の確保のため、国や県との連携により、介護の仕事の魅力向上や多様な人材の確保・育成、介護現場の負担軽減などを目指し、介護サービス事業者の支援に努めます。

- 人材の確保と養成

元気なシニアや学生等を対象に、介護に関する基本的な知識や技術が学べる入門的研修を行います。

ICTやAIの活用等、介護従事者の負担軽減につながる情報を提供するなど業務効率化を推進します。

- 介護サービス事業者の指定及び指導監督

介護サービスを提供するすべての事業者の指定及び更新について、厳正な指定基準の確認を行います。

定期的に事業所への実地指導を行うほか、全サービス事業所を対象とした集団指導を行います。

- 介護サービスの質の評価

運営推進会議等で必要な助言や指導を行い、サービスの質の確保に努めます。

各医域包括支援センターで事業者連絡会や研修会等を開催し、地域単位での人材育成に努めます。

地域の医師や民生委員との研修会を開催するなど、保健・医療・福祉・地域との連携を深めます。

お問い合わせ

長寿福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6823