特定粉じん排出等作業実施届出

更新日:2022年1月17日

特定粉じんとは

特定粉じんとは、アスベスト(石綿)のことをいい、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材及び耐火被覆材、石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材など石綿を含む建材は、大気汚染防止法で特定建築材料として定められています。

このうち吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物その他の工作物を解体する作業、建築物等を改造しまたは補修する作業(以下、「届出対象特定工事」とします。)を行う場合は、松山市に届出が必要となります。

届出の留意事項

届出の時期

届出対象特定工事を施工しようとする方(発注者)は、作業開始の日の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出をしてください。

作業開始の日とは除去等に係る一連の作業(作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置等)の開始日です。

届出事項

届出事項は下記のとおりです。定められた様式に従って記入してください。

特定粉じん排出等作業実施届出書のダウンロードはこちらです。

- 発注者の住所、氏名(法人の場合はその名称と代表者の氏名)

- 届出対象特定工事の場所

- 届出対象特定工事を施工する者の住所、氏名(法人の場合はその名称と代表者の氏名)

- 特定粉じん排出等作業の種類

- 特定粉じん排出等作業の実施の期間

- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料の種類、その使用箇所、使用面積

- 特定粉じん排出等作業の方法

届出部数

届出書に添付書類を付けて2部提出してください。 (2部とも返却はできません)

添付書類

届出書には、以下の書類を添付してください。

添付資料内訳 |

|

|---|---|

1 |

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の配置図および付近の状況 |

2 |

届出対象特定工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの |

3 |

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の概要(延面積、耐火建築物・準耐火建築物の別)(注釈1) |

4 |

届出対象特定工事を施工する者の現場責任者および連絡場所(注釈1) |

5 |

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名および連絡場所(注釈1) |

6 |

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取図 (主要寸法を記入、特定建築材料の使用箇所は線で囲むとともに網掛けし、特定建築材料の使用面積の積算を記入) |

7 |

作業場の隔離状況または養生の状況、前室および掲示板の設置状況を示す見取図 (主要寸法、隔離された作業場の容量(立法メートル)、集じん・排気装置の設置場所、排気口の位置を記入) |

注釈1:3、4、5については、届出様式中に「参考事項」として記入欄が設けられており、そちらに記入することで添付書類に代えることができます。

備考1:添付が必要な資料ではありませんが、特定建築材料の使用箇所におけるアスベスト測定分析結果があれば、参考として添付してください。

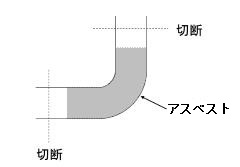

非アスベスト部での切断による除去(アスベスト含有保温材のない部分で切断し、梱包のうえ排出する場合)

配管保温材の除去

配管保温材を除去する際に直接アスベスト保温材に触れずに行うなど、特定粉じんの飛散のおそれがない場合は、特定粉じん排出等作業には当てはまらないため、特定粉じん排出作業等届出は不要です。

その他

労働安全衛生法においても、吹き付けアスベスト等の除去等を行う場合は、労働基準監督署長への届出が必要となります。詳しくは、松山労働基準監督署(電話:089-917-5250)へお問い合わせください。