国保料に関するよくある質問と回答

更新日:2025年6月1日

トピックス

このページでは、国保料に関するよくある質問と回答の、次の項目についてご確認いただけます。

制度内容

| 質問 | 回答 |

|---|---|

私は3年前に会社を辞めましたが、その後、健康だったので、医療保険に加入していませんでした。 しかし最近、医者にかかるために国保に加入する手続きをしたところ、国保料は最高2年間さかのぼって計算されると言われました。どうして国保証等を使っていない期間の国保料を納めなくてはいけないのですか。手続きをした日から国保料を納めればよいのではないのですか。 |

|

| 医者にかからなくても、国保料を納付する必要があるのですか? | 国保は、加入している皆さんが、日頃ご健康なときから、それぞれの収入や加入人数等に応じて国保料を出し合い、万一の病気やけがなどの時に安心して十分な医療が受けられるよう、また、出産育児一時金や葬祭費を支給する等、お互いが助け合っていくための制度です。したがいまして、保険証等を使わなくとも納付していただくことになります。今後も安定的な運営を維持するため、皆様のご協力をお願いします。 |

| 母子家庭や家族に障がいのある者がいるけれど、国保料は安くならないのですか? | 母子家庭や障がいの有無により国保料が安くなることはありません。 |

国保料の額

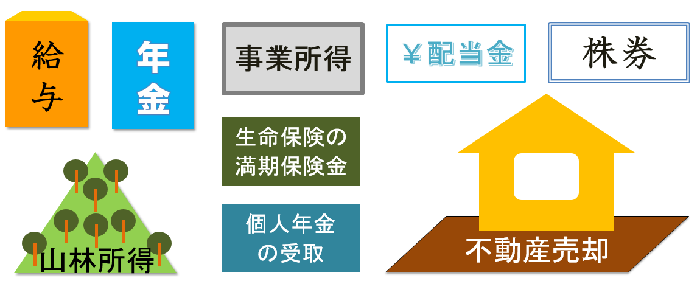

国保料(所得割額)の計算対象イメージ(一例)

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 土地を売却して利益が出たのですが、国保料に影響しますか? |

|

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 松山市に引っ越す前に住んでいた市町村で決定されていた国保料と、額が違うのですが? | 国保料の計算方法は、市町村ごとに違います。 |

| 会社を退職し、所得が激減したのに国保料が高いのはなぜですか? | 国保料には、所得に応じた所得割額がありますが、計算基礎となる所得は、前年の1月から12月までの収入に基づいて計算されます。(例えば令和7年度国保料については、令和6年1月から12月までの収入に基づいて計算されます。) |

| 昨年度より国保料が高いのですが、理由がわかりません。 | 国保料は、所得に応じた「所得割額」、加入者の人数に応じた「均等割額」、世帯ごとの「平等割額」の3つの合計で計算します。

|

| 年度途中に国保に加入または国保をやめた場合、国保料はどうなりますか? | 月割で計算します。年度途中で加入した場合とやめた場合を説明します。

|

| 社会保険の任意継続保険料と国保料ではどちらの料金が安いですか? | 社会保険の任意継続保険料と国保料の、計算の基になる金額や料率は、それぞれ違うため一律にどちらが安いということは言えません。詳しくはこちらをご覧ください。 |

| 市・県民税は非課税なのに、国保料が2倍になったのはなぜですか? また、昨年・一昨年と無収入で市・県民税は課税されていません。今年の国保料が昨年よりも約2倍に高くなりました。どういうことでしょうか? |

課税対象となる所得と国保料計算の基礎となる所得は異なります。非課税世帯の方でも、一昨年より昨年の所得が増えていれば、国保料が高くなる場合もあります。 |

40歳になったら

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 40歳になったら、翌月に国保料が増えたのはなぜですか? | 40歳になる月から翌年3月までの介護分の国保料を上乗せした納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)を、40歳になる月の翌月に改めて世帯主の方へお届けします。詳しくはこちらをご覧ください。 |

65歳になったら

| 質問 | 回答 |

|---|---|

65歳になったら、国保料に影響があるのですか? |

65歳になる前月までの介護分の国保料がかかることとなり、その国保料は翌年3月までの期間で振り分けて納付いただきます。そのため65歳の誕生日を迎えたことによる国保料の変更はありません。 |

75歳になったら

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 75歳になり後期高齢者医療制度へ移行しましたが、後期高齢者医療制度の保険料と二重に納付をしているのでは? | 75歳になる方以外に国保の加入者がいる場合、75歳になる前月までの国保料と他の加入者の国保料の合計を翌年3月までの期間で振り分けて納付いただきます。そのため75歳の誕生日を迎えたことによる国保料の変更はありません。詳しくはこちらをご覧ください。 |

納入通知書

関連リンク

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 世帯主は国保に加入していないのに、納入通知書が世帯主の名前で送られてきました。間違いではないですか? | 世帯主が国保に加入していない場合でも、納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)は世帯主宛に届きます。国保料については加入している方の収入(所得)から計算します。国保に入っていない世帯主および世帯員の収入状況 から賦課計算されるわけではありません。 ただし、加入者の国保料の軽減計算をする場合は、世帯主の収入も軽減判定対象にします。 |

| 以前、国保に加入していましたが、現在は、会社に就職して社会保険に加入しています。それなのに、国保料の納入通知書が届きました。なぜですか? | 国保の資格喪失の届出を行っていただくようお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。 |

(国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)

国保料の納付

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 国保料は毎月納付するのですか? |

|

| 加入者個人ごとに国保料を納付したいので、国保料を分けることはできますか。 | 国保料は、国保に加入している人の分を合算して世帯主に納付していただくため、加入者ごとに国保料を分けて納付することはできません。 |

(国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)

加入や資格喪失に際して

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 子どもが生まれたので、国保に加入する人数が増えました。その後、納入通知書が届き、均等割額が増額されていました。なぜ増えるのでしょうか? | 国保は、社会保険等と違い「扶養」という考え方がなく、国保加入者であるかぎり、生まれたばかりの赤ちゃんでも最低限かかる国保料(均等割額)があります。 |

| 月の初めに国保を喪失する(社会保険加入・転出等)手続きをしたのですが、その月の国保料は納めなくてよいですか? | 国保料は1年間(12カ月)分を、6月から3月までの10回払い(納期)となっており、各納期の国保料は、その月の分の国保料とはなりません。そのため、喪失の月は国保料はかかりませんが、月割で計算した結果、喪失の月以降にも納めていただくべき国保料額が残る場合があり、その場合はお納めいただくようお願いします。

よって、7月に社会保険に加入した場合でも、国保料の納付の開始月が6月期(第1期)であるため、7月期(第2期)・8月期(第3期)にも納付すべき国保料が発生することになります。 ※なお、計算のやり直しによって、納めすぎの額が生じた場合には、滞納がなければ還付させていただくようになります。※年金天引きによる納付(特別徴収)の方が国保を脱退された場合にも、同様に国保料額によって精算が発生します。 |

| 月の途中で国保に加入したら、その月から国保料を請求されています。しかし、その月は退職した会社の給料からも天引きされてました。これは2重払いになりませんか。 | 国保料は月割で計算しています。国保に加入した月から料金がかかり、喪失した月はかかりません。一般的に、会社の健康保険は前月の保険料を当月の給料から天引きされます。このため、お問い合わせの場合も、退職した月の給料からは前月の健康保険料を天引きされているのではないでしょうか。詳しくは、退職された会社にお問い合わせください。 |

| 世帯主変更をしたら納入通知書が2通届きました。なぜですか? | 国保料は世帯主が納付義務者になります。 |

その他

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 健康保険課の窓口はいつ行っても混んでいて時間がかかるのですが、いつなら待たなくても良いのでしょうか? | 休日(日祝日など)の翌日や月初め、一日のうちではお昼前後に混みあう傾向があります。 |

関連リンク

お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階

電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-0115

E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp