万葉集と道後温泉

万葉集は、日本で最も古い歌集(和歌が集められた本)で、8世紀ころに作られたといわれています。万葉集には天皇や貴族をはじめ、様々な身分の人が詠んだ歌が4500首以上集められており、道後温泉にかかわる歌がおおくとりあげられています。

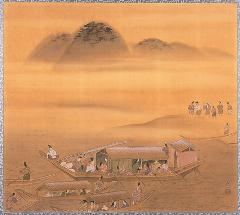

額田王の和歌をイメージした絵です

今から約1350年前の西暦661年、斉明天皇は戦のため九州に向かう際、潮待ちのために道後に2か月余りとどまりました。このとき、有名な「熟田津の歌」が詠まれました。

熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな

作者はお供をしていた額田王ともいわれ、戦に向かうための出港に際し、兵士をはげまし、必勝を祈願する格調高い歌で、万葉集初期の代表作となっています。

熟田津で船出をしようと月の出を待っていると、月ものぼってきたし、潮の満ちぐあいも船出をするのにちょうど良くなった。さあ、今は漕ぎでよう。

山部赤人の長歌および反歌

山部赤人は、柿本人麻呂と並び称される有名な万葉歌人で、聖武天皇にお供して、富士山など名勝の地を巡り、歌を詠んでいます。

有名な和歌に「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にそ富士の高嶺に雪は降りける」などがあります。

道後は今から約1300年前の西暦713年に赤人が訪れた、最も西の地です。

赤人は、聖徳太子の碑文や歴代天皇の行幸(訪問のこと)を懐かしみ、歌を詠んでいます。

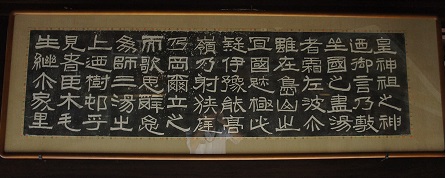

湯釜に刻まれている山部赤人の長歌です

山部赤人 伊予の温泉に来て作った歌一首 並びに短歌

歴代の天皇がお治めになってきた 日本の国のあちこちに温泉はたくさんあるけれども、その中でも伊予の温泉は、瀬戸内の島々のうるわしいところにあるというので、昔、聖徳太子が来られ、けわしい伊予の高嶺続きの伊佐庭の岡(現在の道後公園)にお立ちになって、歌をお作りになり、碑文の文章をお考えになったことがある。

その温泉付近の森や木立ちを見ると、かつて舒明天皇が行幸された時の話に伝えられるモミの木は、生い継いで今も茂っている。

また鵤や此米鳥が鳴いていて、昔に変わらない景色である。

このように、たびたび皇族が来られたこの温泉は、このまま遠い後の世までも神々しい土地がらとして栄えるであろう。

反 歌

都から来た公家たちが、かつてこの飽田津で船に乗ったというが、それはもう幾年前のことであろう。昔のいろいろなことがなつかしくしのばれる。

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉の大浴場

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉の大浴場には、砥部町を中心に作られている磁器「砥部焼」による陶板壁画で、道後温泉にまつわる和歌の風景を作り上げています。

女性浴室(額田王)

飛鳥乃湯泉 女性浴室

女性浴室は、額田王の歌にある、熟田津の海(瀬戸内)をイメージし、正面には額田王が見たであろう瀬戸内の海を表現しています。

背面の絵は小舟に乗り、大きな船に乗り換えてこれから大海原に旅立つ人々を、側面の絵は海岸にいるハマシギなど浜の情景を表しています。

男性浴室(山部赤人)

飛鳥乃湯泉 男性浴室

男性浴室は、山部赤人の歌にある、伊予の高嶺・霊峰石鎚山をイメージし、正面には石鎚山とそれに続く山々を表現しています。

背面の絵は山部赤人がいた伊佐庭の岡の動物たちを、側面の絵は群れなして飛ぶオシドリなど山の様子を表しています。

女子浴室のプロジェクションマッピング

男子浴室のプロジェクションマッピング

さらに、陶板壁画にプロジェクションマッピングを投影し、季節の移り変わりや時間の流れなどを感じることができます。

プロジェクションマッピングは、朝、昼、夜の3バージョンあり、30分おきに放映されます。

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉の個室「行宮の間」

行宮の間

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉の個室「行宮の間」では、今治市の伝統工芸である「伊予桜井漆器」を用い、飛鳥時代から平安時代にかけて多くの天皇が道後温泉に行幸されたことをテーマに、その当時見られたであろう道後温泉の情景を、迫力ある大きなサイズの蒔絵で表現しています。