新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ

更新日:2025年9月5日

感染予防のため、基本的な感染対策をお願いします。 |

|---|

令和6年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の特例的な取扱いが終了し、通常の医療体制に移りました。

最新の情報は、![]() こちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

こちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

掲載内容一覧

各種情報 |

陽性の疑いのある方、陽性者の方へ |

|---|---|

発生状況について

- 県内の定点医療機関からの報告について、

詳しくはこちらをご覧ください(愛媛県感染症情報センター)(外部サイト)

詳しくはこちらをご覧ください(愛媛県感染症情報センター)(外部サイト) - 国内の発生状況について、

詳しくはこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

詳しくはこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

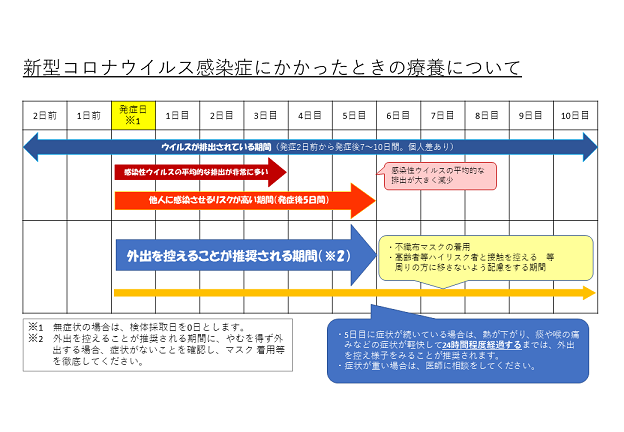

療養について

- 新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められなくなります

- ただし、発症2日前から発症後7~10日間はウイルスが排出され、特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いとされています

- 外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、周りの方への配慮をお願いします

- 外出を控えることが推奨される期間

発症日を0日として、発症後5日間は外出を控えることが推奨されます。

5日目に症状が続いている場合は、症状が軽快して24時間経過するまでは外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

- 周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があります。

不織布マスクを正しく着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触を控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。

詳しくは ![]() こちらをご覧ください。(厚労省作成資料)(PDF:1,226KB)

こちらをご覧ください。(厚労省作成資料)(PDF:1,226KB)

- 療養期間中の相談先

- 診療時間中は、かかりつけ医または受診した医療機関にご相談ください

- 救急車を呼ぶべきか、受診すべきか、様子を見るべきか判断に迷った際は、えひめ救急電話相談「#7119」にご相談ください

※えひめ救急電話相談「#7119」について、![]() 詳しくはこちらをご覧ください

詳しくはこちらをご覧ください

※子ども医療電話相談「#8000」もご活用ください

※症状が重い場合は、救急要請をしてください

- 後遺症について

医療機関受診について

令和6年4月1日から、広く一般的な医療機関での外来対応となります。

- かかりつけ医にご相談ください

- かかりつけ医がいない方は、次のリンク先で受診先を検索することができます

![]() 医療情報ネット(愛媛県版)(外部サイト)

医療情報ネット(愛媛県版)(外部サイト)

![]() 医療情報ネット(全国版)(外部サイト)

医療情報ネット(全国版)(外部サイト)

- 具体的な受診方法については、各医療機関にお問い合わせください(※受診の際は、医療機関に連絡の上、マスクの着用をお願いします)

※体調不良時の外来受診は、急を要しない場合には、救急医療の負担を軽減するため、日中かかりつけ医等の身近な医療機関を受診しましょう。

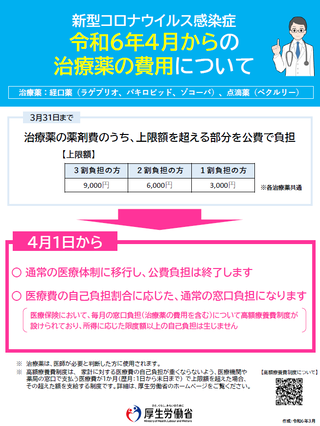

医療費について

令和6年4月1日から、通常の医療体制に移ります。

医療費は、ご自身の健康保険の医療費の自己負担割合に応じた自己負担となります。

(高額療養費制度あり)

令和6年4月からの治療薬の費用についてリーフレット(厚生労働省作成)

各種相談窓口について

1.厚生労働省の相談窓口

新型コロナウイルス感染症について、厚生労働省の電話相談窓口が設置されています。

| 電話番号 | 受付時間 |

|---|---|

| 0120-565-653(フリーダイヤル) | 9:00~21:00(土日・祝日も実施) |

※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

2.聴覚に障がいのある方をはじめ、お電話でのご相談が難しい方

FAX(089-923-6062) E-mail(hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp)

- 月曜日~金曜日(祝日除く)午前8時半~午後5時15分まで受け付けています

- お名前、連絡先、相談内容をご記載ください

- 聴覚に障がいのある方等を対象にしています。聞こえる方は電話でのお問い合わせをお願いします

![]() (Word版)新型コロナウイルス感染症に関する相談票(聴覚障がいがある方向け)(ワード:26KB)

(Word版)新型コロナウイルス感染症に関する相談票(聴覚障がいがある方向け)(ワード:26KB)![]() (PDF版)新型コロナウイルス感染症に関する相談票(聴覚障がいがある方向け)(PDF:99KB)

(PDF版)新型コロナウイルス感染症に関する相談票(聴覚障がいがある方向け)(PDF:99KB)

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降、濃厚接触者の特定は行われず、法律に基づく外出の自粛は求められません。

| Q.同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかりました。どうすればいいですか。 |

|---|

A.可能であれば、部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ、限られた方で行うようにしてください。 |

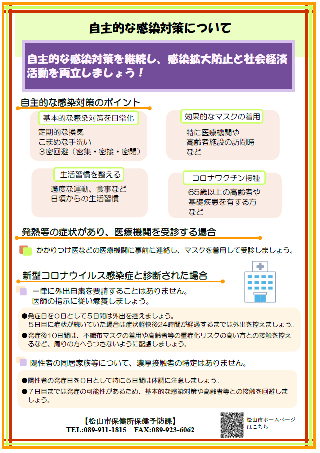

感染対策について

基本的感染対策をご案内します。![]() 感染対策・健康や医療相談の情報(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

感染対策・健康や医療相談の情報(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

| ポイント | 内容 |

|---|---|

|

|

|

マスクの着用については、 詳しくはこちらをご覧ください |

|

|

|

|

|

|

自主的な感染対策のリーフレット

感染対策の各資料はこちらから

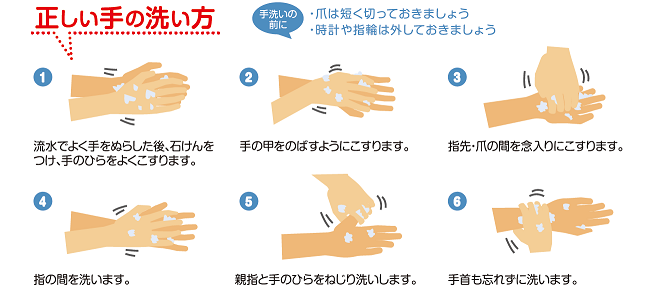

手洗いについて

- ウイルスがついた手で知らず知らずのうちに顔を触ると、目、鼻、口などの粘膜から感染します

- 特にウイルスが付きやすい指先を入念に洗ってください

- 帰宅時、職場や学校に到着した時、調理の前後、食事前など、生活の中のポイントで手をよく洗いましょう

- アルコールによる手指消毒も有効です

- 液体せっけん(泡でもよい)を使いましょう

出典:首相官邸ホームページより

マスクはウイルスの飛散を防ぐために有効です(咳エチケットのひとつ)

- 咳やくしゃみなどの症状がある人はマスクの着用をお願いします

- マスクができない時にも他の「咳エチケット」をお願いします

※マスクの着用について(お知らせ)は、こちらをご覧ください

部屋の湿度と定期的な換気

- 空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します

- 乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、適切な湿度(50~60%)を保ちましょう

- 定期的に換気をしましょう

家庭での消毒について

- 手指の消毒には消毒用アルコール(濃度70%以上)を使用しますが、身の回りの物の表面の消毒には塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム原液濃度約5~6%)が有効です

- よく触る場所を、消毒用アルコールや希釈した塩素系漂白剤でふき取って消毒しましょう

※次亜塩素酸ナトリウムを含む商品例:ハイター、ブリーチ、ピューラックス 等![]() 身の回りを清潔にしましょう(手洗い・消毒)(厚生労働省)(PDF:200KB)

身の回りを清潔にしましょう(手洗い・消毒)(厚生労働省)(PDF:200KB)![]() 新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法一覧(経済産業省)(PDF:339KB)

新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法一覧(経済産業省)(PDF:339KB)![]() 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(外部サイト)

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(外部サイト)

感染症対策をまとめたリーフレットなど

国(首相官邸・厚生労働省)作成![]() 3つの「密」を避けましょう!(PDF:1,176KB)

3つの「密」を避けましょう!(PDF:1,176KB)![]() 感染症対策へのご協力をお願いします(PDF:662KB)

感染症対策へのご協力をお願いします(PDF:662KB)![]() 咳エチケット(PDF:624KB)

咳エチケット(PDF:624KB)![]() 手洗い(PDF:602KB)

手洗い(PDF:602KB)

新型コロナウイルス感染症に関するホームページ

![]() 新型コロナウイルス感染症に関する情報(愛媛県ホームページ)(外部サイト)

新型コロナウイルス感染症に関する情報(愛媛県ホームページ)(外部サイト)![]() 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)![]() 新型コロナウイルス感染症に備えて~ひとりひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸ホームページ)(外部サイト)

新型コロナウイルス感染症に備えて~ひとりひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸ホームページ)(外部サイト)

抗原キットについて

新型コロナウイルスの抗原定性キットは「体外診断用医薬品」を選んでください。

詳しくはこちらをご覧ください

療養証明について

療養証明について、詳しくはこちらをご覧ください

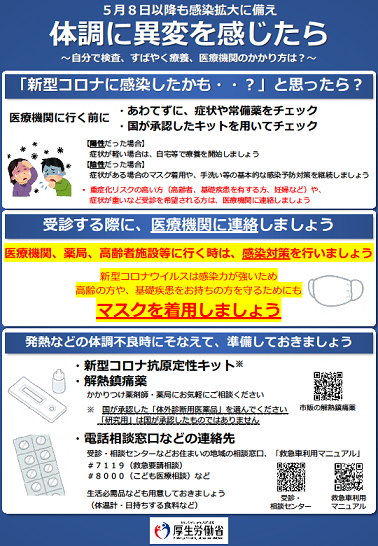

感染拡大に備えて

厚生労働省作成リーフレット

![]() リーフレットはこちらから(厚生労働省作成)(PDF:1,164KB)

リーフレットはこちらから(厚生労働省作成)(PDF:1,164KB)

※えひめ救急電話相談「#7119」が令和5年7月1日より開始されました。![]() 詳しくはこちらをご覧ください

詳しくはこちらをご覧ください

【解熱鎮痛剤について】![]() 「市販の解熱鎮痛剤の選び方」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

「市販の解熱鎮痛剤の選び方」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

【新型コロナウイルス抗原検査キットについて】

県内:![]() 「県民のみなさまへ(新型コロナウイルス抗原検査キット(医療用及びOTC)取扱薬局を掲載しました)」(愛媛県薬剤師会ホームページ)(外部サイト)

「県民のみなさまへ(新型コロナウイルス抗原検査キット(医療用及びOTC)取扱薬局を掲載しました)」(愛媛県薬剤師会ホームページ)(外部サイト)

全国:![]() 「新型コロナ検査キット 取扱い薬局・薬店情報」(日本薬剤師会ホームページ)(外部サイト)

「新型コロナ検査キット 取扱い薬局・薬店情報」(日本薬剤師会ホームページ)(外部サイト)

よくある質問について

よくある質問について、 詳しくはこちらをご覧ください

医療機関の皆様へ

介護事業所の皆様へ

事業所の皆様へ

- 体調不良時の休みやすい環境づくりをお願いします

・発症日を0日として5日間は外出を控えること。5日目に症状が続いていた場合、症状軽快後24時間が経過するまでは外出を控える ・発症後10日間は、不織布マスクの着用や高齢者等の重症化リスクが高い方との接触を控えるなど、周りの方へうつさないように配慮を |

|---|

- テレワークや時差出勤等の積極的な活用をお願いします

- 定期的な換気や、こまめな手洗いの習慣化など、職場内での基本的な感染対策の継続をお願いします

その他

海外へ渡航を予定されている方へ

海外への渡航を予定されている方は、以下のサイトで感染症の発生状況等をお知らせしていますのでご確認ください。![]() 厚生労働省検疫所FORTHホームページ(外部サイト)

厚生労働省検疫所FORTHホームページ(外部サイト)![]() 外務省海外安全情報ホームページ(外部サイト)

外務省海外安全情報ホームページ(外部サイト)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

松山市保健所 保健予防課

〒790-0813

愛媛県松山市萱町6丁目30-5

電話:089-911-1815