国際協力・国際理解推進事業

更新日:2021年4月28日

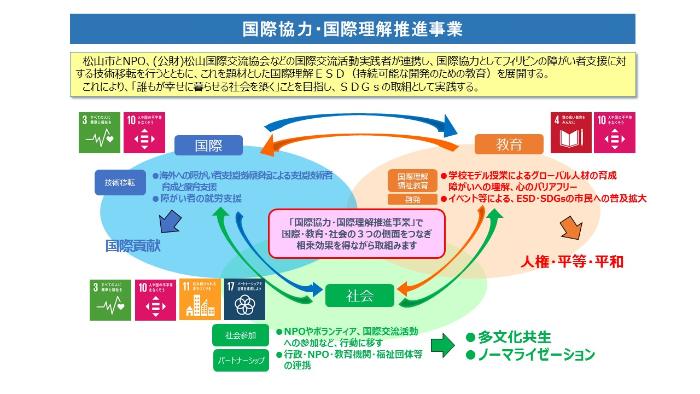

一般財団法人 自治体国際化協会が実施する自治体国際協力促進事業(モデル事業)の助成を受け、NGOとの協働による国際協力活動(福祉分野)と松山市のESD/SDGsを推進することを目的に、令和元年度と令和2年度に「国際協力・国際理解推進実行委員会」を設立し、松山市とNPO、公益財団法人松山国際交流協会などと連携して事業を実施しました。

※ESDとは…「持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)」の略。

※SDGsとは…こちらへ

実行委員会の取り組み

1.国際協力事業

令和元年度は、フィリピン・ロドリゲス市と障がい児(者)支援に関する技術の協力を行うため、福祉スタッフの現地派遣やフィリピン・ロドリゲス市からの研修生の受け入れを行いました。

令和2年度は、フィリピン・ロドリゲス市との福祉技術支援活動のフォローアップを行いました。

2.国際理解事業

市内の小学校等で、フィリピン・ロドリゲス市との国際協力の活動などを題材とした国際理解ESDを通じて、 SDGsに対する理解を促進する学習を実施しました。

令和元年度は、体験学習として、フィリピン・ロドリゲス市からの研修生と市内の小学生などとの交流を行いました。また、市民が多く集まるイベントなどの機会を捉え、広く市民の皆さんへ実行委員会の取り組みを知ってもらえる報告の場としました。

令和2年度は、フィリピンの小学生とのオンライン交流や、本事業で作成した「~まつやまから持続可能な世界へ~みんなで始めよう未来のためのSDGs」を活用した学習を実施しました。

3.教材・カリキュラムの企画・調査・研究

上記1と2の取り組みを題材として、SDGsの理解に役立つ教材冊子などの開発を目的とした企画や研究を行い、令和2年度に「~まつやまから持続可能な世界へ~みんなで始めよう未来のためのSDGs」を作成しました。

フィリピン・ロドリゲス市との国際協力事業

実現したい未来像

フィリピン・ロドリゲス市との国際協力事業では、障がい児(者)とその家族が自らの生活を主体的に選ぶことができる地域づくりへの支援を通して、「誰もが幸せに暮らせる社会を築く」ことを目指します。

フィリピンの障がい児(者)の現状・課題

フィリピンでは、障がい児(者)の学校卒業後の就労支援や自立支援が十分ではなく、卒業後は家族の支援を受け、家の中で過ごすしかない場合が多く、学校に通えない障がい児もたくさんいます。加えて、彼らを支援する地域のソーシャルワーカーや活動のための施設も十分に整っていません。

また、フィリピンの行政機関では、障がい者に対する知見・経験が少なく、さらに貧困や医療といった基礎的分野が優先されてしまう現状があります。

課題を解決するための取り組み

松山市で障がいのある子どもの地域生活を支える活動をしているNPO法人が、フィリピンの障がい児(者)関連のNGOやロドリゲス市などと協力しながら、ロドリゲス市での障がい児(者)支援の活動を行うなど、日本の障がい児(者)支援のノウハウを伝授します。

この事業では、CBR(Community-Based Rehabilitation)の推進により課題の解決を図ります。CBRとは、地域で障がい児(者)を支えていこうとする取り組みです。先進国のような施設中心型の支援は費用がかかるため、予算が乏しい発展途上国において効果的な取り組みで、ロドリゲス市でもCBRワーカーと呼ばれる人たちが地域の障がい児(者)の支援を担っています。福祉スタッフを派遣し、ロドリゲス市の行政機関とともに障がい児(者)支援が継続して実施できるよう、ワークショップを開催したり、関係団体を訪問して指導を行うことで、CBRワーカーが自分たちで具体的な活用プランを立案し、実施していくことを目標にしています。

事業実施報告

![]() 令和元年度(平成31年度) 事業実施報告書(PDF:857KB)

令和元年度(平成31年度) 事業実施報告書(PDF:857KB)

「~まつやまから持続可能な世界へ~みんなで始めよう未来のためのSDGs」

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ