令和7年度 インターンシップについて

更新日:2025年8月30日

インターンシップレポート

このページは、下水浄化センターで令和7年8月4日(月曜日)から8月8日(金曜日)にインターンシップに参加した実習生(愛媛大学理学部理学科化学専攻3回生)が企画・編集しました。

インターンシップに参加した理由

私は大学で化学を専攻しており、特に環境化学や水処理の分野に興味があります。

今回、インターンシップで下水浄化センターを見学・体験できる機会をいただいたことで、実際にどのような化学的処理や分析が行われているかを学び、自分の知識とのつながりを深めたいと思い、インターンシップに参加させていただきました。

また、地域の暮らしを支えるインフラの一つである下水処理の現場を知ることで、技術職として働くことの意義や責任を職員の方々の姿を通して学びたいと思いました。

研修内容

性能管理

1日目と2日目は性能管理担当の方のご案内のもと、北部浄化センターおよび北条浄化センターに行き、下水処理の現場を勉強させていただきました。実際に、家庭などから流入した汚水が、沈砂池、最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池、消毒タンク経て、海や河川に放流される一連の処理過程を観察させていただきました。

また、処理水の水質検査を体験させていただき、大学では使用しない専門的な実験器具や測定方法に触れることで多くの学びを得ることができました。

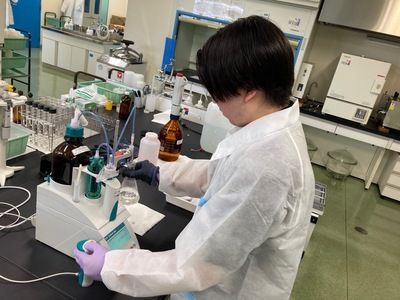

水質検査は、COD、検鏡、pH、SV、SS、MLSS、リン測定の7項目の分析を行いました。中でも特に印象に残ったのが”COD”の測定です。職員の方の指導の下、過マンガン酸カリウムを用いた滴定と計算を実際に体験しました。写真(1)は、実際に私がオートビュレットを操作して滴定している様子です。測定結果に大きな誤差がなく、正確に操作ができました。

また、市内4か所の浄化センターによって、下水に含まれる窒素やリンの濃度がそれぞれ異なることから、測定結果にも違いが見られるということを教えていただきました。

北部浄化センター

維持管理

3日目は維持管理担当の方のご案内のもと、西部浄化センターでは下水処理における新たな取り組みを、また、朝生田雨水排水ポンプ場・和泉雨水排水ポンプ場では大雨時の対応を学ばせていただきました。

西部浄化センターでは、下水汚泥焼却施設に替わる施設として試運転中の固形燃料化施設を見学しました。この施設では、固形燃料を製造するプラントの仕組みを学びました。

また、この固形燃料は石炭の代替燃料として火力発電所で電力の供給に活用されることを知り、市のマネジメント力と環境施策と先進性を感じました。写真(2)では、日鉄エンジニアリングの方に施設を紹介してもらっている様子です。

また、中央浄化センターでも下水処理の過程で発生した消化ガスを燃料とした発電機による電力を売電し、収益を得ている仕組みを教えていただけました。

雨水排水ポンプ場では、除塵機、沈砂池、雨水ポンプ、エンジンといったポンプ場の役割や仕組みを説明してもらいました。また、大雨の時にのみ重油で稼働するタービンエンジンを見せてもらいました。タービンエンジンが稼働すると、小学校の25mプール一杯分の水を30秒で排水するほどのパワーがあると聞き驚愕しました。

さらに、これらの施設では、クラウド型監視制御システムを導入しており、現場は基本的に無人で運転され、異常が発生した場合には、河川水位を含む各種データをWeb上で確認できることを学びました。こうしたICTの活用から、市役所の業務においてもデジタル技術の導入が進んでいることを実感しました。

西部浄化センター

感想

今回、市役所のインターンシップに参加し、下水処理施設や雨水排水ポンプ場の見学、水質検査の体験など、大学では得られない多くの学びを得ることができました。

特に印象的だったのは、下水汚泥を再利用する先進的な取り組みや、クラウド型の遠隔監視システムを活用したスマートな施設管理の現場を実際に見ることができた点です。処理水の水質検査では、職員の方に丁寧に指導いただきながら、化学専攻として学びを実践に活かす貴重な体験ができました。

このインターンシップを通じて、地域の生活を支えるインフラの裏側には、日々地道に現場を守る技術職の方々の努力と責任があることを強く感じました。市民の暮らしを支える仕事に携わる意義の大きさを知り、今後進路選択にも大きな影響を与える経験となりました。

お問い合わせ

下水浄化センター

〒790-8571 愛媛県松山市南江戸四丁目1-1

電話:089-922-2855