ごみ収集車(パッカー車)の写真

ようこそ、清掃課のキッズページへ!

清掃課では、次のような仕事をしています。

- 家庭から出されたごみを収集する

- ごみを減らしたり、リサイクルをするように呼びかける

- ごみ置き場を新しく作ったり、移動させたりする申請を受付ける

- 死んでしまった動物を収集する

ごみを種類ごとに分けて出すことを「ごみを分別する」といいます。

ごみをきちんと分別すると、それぞれの種類ごとにリサイクルをすることができます。

松山市のごみの分別は、次の8種類です。

燃やすごみのことです。

- 生ごみ、布・革製品、リサイクルできない紙やプラスチック製品など

このマークがあるペットボトル。

※ボトル本体のみ。キャップやラベルは「プラスチック製容器包装」です。

- お茶やジュースのボトル、調味料のボトルなど

中身を使ったあとにいらなくなるプラスチックでできた容器(うつわ)や包装(つつむもの)のことです。

このマークが表示されています。

- パンやお菓子の袋、お肉やお魚が入っていたトレイ、シャンプーのボトルなど

「紙類」はさらに次の4種類に分けます。

- 新聞紙・折り込みチラシ

- 牛乳パックなどの紙パック

- 段ボール

- 本類・雑がみ

※「雑がみ」とは、「新聞紙・折り込みチラシ」、「紙パック」、「段ボール」、「本類」以外の紙のことです(ティッシュの箱、お菓子の箱、ふせんなど)。小さな紙でもリサイクルができますので、きちんと分別して「紙類」で出しましょう。

びん・缶、刃物、鉄・ガラス製品などです。

- ジュースの空きびんや空き缶、スプレー缶、包丁、なべ、フライパンなど

土や石でできたものなどです。

- 土・石・ブロック、お茶わん、植木鉢、乾電池など

水銀が使われている製品のことです。

- 蛍光灯・電球、水銀を使っている体温計、ボタン型電池など

ごみ袋に入らない大きなものや、電気製品などです。

- たんすや机などの家具、電子レンジや掃除機などの電気製品、自転車、たたみなど

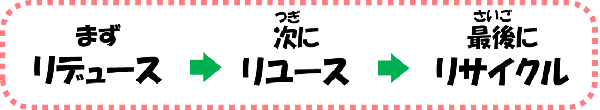

ごみを減らすキーワード「3R(スリーアール)」

みなさんは「スリーアール」という言葉を聞いたことがありますか?

ごみを減らすための行動を表す「リデュース(Reduce)」、「リユース(Reuse)」、「リサイクル(Recycle)」という3つの言葉をあわせて「スリーアール」といいます。

3つの言葉の意味は次のとおりです。

リデュース(ごみを減らす、ごみを作らない)

- 本当に必要なものだけを買う

- ものを大切にする・長く使う

- 食べ残しをしない

リユース(捨てずに、繰り返し使う)

- シャンプーや洗剤などは、詰め替え商品を使う

- リサイクルショップやフリーマーケットを利用する

- 壊れても、修理をして使う

リサイクル(資源としてもう1度利用する)

- きちんと分別してごみを出す

- リサイクルで作られた製品を買う

スリーアールには、優先順位があります。

まずはごみのもとを作らないこと(リデュース)が1番大切です。

そして使わなくなってしまったものは、すぐ捨てずに人にゆずったり、他に使い道はないか考えましょう(リユース)。

最後にどうしてもごみになってしまったときに、きちんと分別して資源として再利用(リサイクル)するように心がけてください。

この順番をしっかり覚えて、生活の中でスリーアールを実践してみましょう。

![]()