ダニ媒介感染症に注意しましょう

更新日:2025年8月25日

ダニ媒介感染症とは、病原体を保有するマダニ類やつつが虫(以下、マダニ等)に咬まれることによって起こる感染症のことです。

人が野外作業や農作業、レジャー等で、マダニ等が生息する場所に立ち入ると咬まれることがあります。

マダニ等が病原体を保有している場合、咬まれた人がダニ媒介感染症を発症することがあります。

ダニ媒介感染症とは

| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 日本紅斑熱 | つつが虫病 | |

|---|---|---|---|

| 病原体 | SFTSウイルス | 日本紅斑熱リケッチア | つつが虫病リケッチア |

| 感染経路 | ・病原体を保有するマダニに咬まれる |

・病原体を保有するマダニに咬まれる |

・病原体を保有するつつが虫(ダニの一種)に咬まれる |

| 潜伏期間 | 6~14日間 | 2~8日間 | 5~14日間 |

主な症状 |

・発熱、消化器症状(嘔吐、下痢、腹痛など)が主な症状。 |

・高熱(38~40℃)、発疹(かゆみや痛みを伴わない)、刺し口が主な症状。 |

|

| ワクチン | 有効なワクチンはない | ||

| 治療方法 | 対症療法など | 適切な抗菌薬による治療が有効 | |

![]() 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について(厚生労働省)(外部リンク)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について(厚生労働省)(外部リンク)

![]() 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について(国立健康危機管理研究機構)(外部リンク)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について(国立健康危機管理研究機構)(外部リンク)

![]() 日本紅斑熱について(国立健康危機管理研究機構)(外部リンク)

日本紅斑熱について(国立健康危機管理研究機構)(外部リンク)

![]() つつが虫病について(国立健康危機管理研究機構)(外部リンク)

つつが虫病について(国立健康危機管理研究機構)(外部リンク)

愛媛県内の情報について

![]() 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の注意喚起について(愛媛県感染症情報センター)(外部リンク)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の注意喚起について(愛媛県感染症情報センター)(外部リンク)

![]() 日本紅斑熱・つつが虫病の発生状況(愛媛県感染症情報センター)(外部リンク)

日本紅斑熱・つつが虫病の発生状況(愛媛県感染症情報センター)(外部リンク)

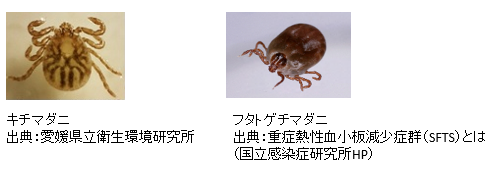

マダニ等とは

マダニ類の特徴

・全てのマダニ類が病原体を保有しているわけではありません。

・マダニは森林や草地などの屋外に生息する比較的大型のダニです(吸血前3~8ミリメートル、吸血後10~20ミリメートル)。

・家庭で見られる食品等に発生するコナダニ、衣類に発生するヒョウヒダニ、植物の害虫であるハダニ類とは異なります。

・マダニは春先から秋にかけて活動が活発になります。

・マダニはシカ、イノシシ、野ウサギなどの野生動物が出没する場所に多く生息しています。

つつが虫の特徴

・全てのつつが虫が病原体を保有しているわけではありません。

・哺乳類に吸着するつつが虫は幼虫に限られます。幼虫の大きさは0.2ミリメートル程度(吸着後の大きさも0.5ミリメートル程度)と小さいため見つけにくいです。

・孵化後の幼虫が刺咬するため、秋から冬(孵化の時期)にかけて注意が必要です。

ダニ媒介感染症の予防について

普段からマダニ等に咬まれないように注意しましょう。一つの対策を過信することなく、複数の対策を併せて行うことが効果的です。

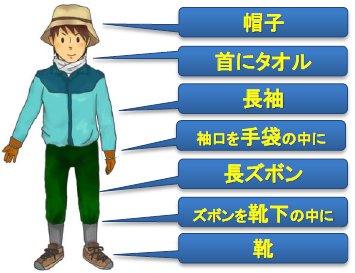

屋外でマダニ等に咬まれないための予防策

(身だしなみ)

・マダニ等の生息場所に立ち入る場合は、肌の露出を避け、長袖長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋等を着用しましょう。

・付着したマダニを見つけやすくするため、明るい色の服を着用しましょう。

(薬剤)

・マダニ忌避剤(有効成分であるディート、イカリジンを含有するもの)を使用すると、付着するマダニ等の数を減らす効果があります。

(行動)

・地面に直接寝転んだり、腰を下ろしたりせず、敷物や椅子を使いましょう。

(ペット)

・ペットがマダニ等に咬まれないように、必要に応じてマダニ駆除剤を使用しましょう(ペット用のマダニ駆除薬については獣医さんに相談してください)。万が一、ペットが感染し症状がみられる場合は、濃厚な接触は避け、獣医さんに相談しましょう。

屋外から帰ってきた時の確認

・家の外で服をはたき、マダニが付いていないか確認しましょう。

・すぐに入浴し、マダニに咬まれていないか鏡を使って全身を確認しましょう。(特にわきの下、足の付け根、手首、ひざの裏、胸の下、頭部(髪の毛の中)などがポイント)

・飼い犬等の散歩後はブラッシングを行い、マダニがついていないか確認しましょう。

マダニ等に咬まれた場合の対処方法

マダニ等に咬まれても痛みや痒みが少なく、気づかないこともあります。もしマダニ等に咬まれたことに気がついたら、以下のことに注意して、自身の健康観察を行いましょう。観察中に感染症の症状があればすぐに医療機関を受診してください。

マダニの除去について

無理に引き抜こうとするとマダニの一部が皮ふ内に残ってしまうことがあるので、吸血中のマダニに気づいたら、つぶしたり無理に引き抜いたりせずに、医療機関(皮ふ科)で処置してください。

健康観察について

・マダニに咬まれたことが分かった日から、2~3週間は発熱、消化器症状(嘔吐、下痢、腹痛)、発疹、食欲不振、倦怠感などの症状について、自身の健康観察を行ってください。

医療機関の受診

・健康観察期間中に感染症の症状がみられる場合は、直ちに医療機関(内科・消化器科・皮膚科)を受診しましょう。

・ダニ媒介感染症であるかどうか迅速に鑑別する必要があるので、受診時にダニに咬まれた日、刺し口(あれば)、症状の現れた日、具体的な症状を医師に伝えてください。

啓発資料(リーフレット等)

![]() マダニによる感染症にご注意!(松山市保健所)(PDF:904KB)

マダニによる感染症にご注意!(松山市保健所)(PDF:904KB)

医療機関の方へ

![]() 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A(厚生労働省)(外部リンク)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A(厚生労働省)(外部リンク)

![]() 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)診療の手引き(PDF:10,832KB)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)診療の手引き(PDF:10,832KB)

獣医療従事者等の方へ

動物から人に感染する病気があります。

感染防御対策により、ご自身やスタッフ等を守りましょう。

![]() 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A(厚生労働省)(外部リンク)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A(厚生労働省)(外部リンク)

![]() 獣医療関係者における動物由来感染症予防対策啓発ポスター(PDF:1,353KB)

獣医療関係者における動物由来感染症予防対策啓発ポスター(PDF:1,353KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

保健予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階

電話:089-911-1815